一昨日の火曜日は、兵庫県太子町の「ささき整形外科クリニック 増築計画」の現場に行ってきました。

花粉と黄砂でしょうか、道中の大阪湾を見渡すと春霞のようです。

4階建てのかなり細長い建物ですが、増築計画なので法申請ではかなり苦労をしました。

追って、ゲンバ日記のほうもUPしていきたいと思います。

ライオンに追われたウサギが肉離れを起こしますか?要は準備が足りないのです。

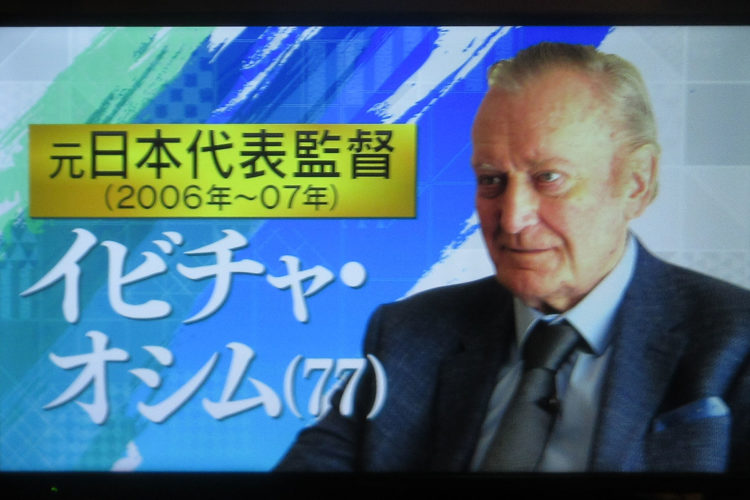

サッカー日本代表も率いた、イヴィツァ・オシムの言葉です。

はじめてこの言葉を聞いた時、思わず笑ってしまいました。

同時に、この人からは逃げられないな、とも感じたのです。

「オシムの言葉」は、ノンフィクション作家・木村 元彦の丹念な取材によって紡がれた一冊でした。

例年、年始に前年に読んだ本を、当社のサイトにUPしています。

昨年はあまり本を読めていなかったのですが、アトリエ移転でバタバタしていたので、4月までずれ込んでいました。

この本は、比較的早くに読んでいました。しかし、感想を書くのは簡単でないなと思っていました。その人生があまりにも重かったからです。

巻末の「解説」にはこうあります。

オシムという凄い男の底の底まで理解したい、という情熱に裏打ちされたジャーナリスト魂と、「5つの民族、4つの言葉、3つの宗教、ふたつの文字、を内包するモザイク国家ユーゴ」でサッカー選手として育ち、1989年のベルリンの壁崩壊に続くユーゴ共和国での民族主義の高揚、やがて残酷な内戦の勃発、家族離散……などに遭遇しながら、ユーゴ代表監督やギリシャのクラブ監督をつとめたオシムのサッカー魂が、見事に触れあい、火花を散らす取材の結実が『オシムの言葉』であった。

タイトル通り、オシムの言葉が中心にありますが、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の解体や、先日まで隣人だった人々同士の凄惨な内戦の様子も、オシムやオシムの妻の言葉で詳しく語られています。

実際に内戦が始まった時、オシムは現セルビア共和国の首都ベオグラードに滞在していました。当時は同じユーゴスラビア社会主義連邦共和国内でしたが、新ユーゴ連邦=セルビア側が現ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の首都サラエボを包囲した結果、妻と娘と2年半も会えなかったのです。

バルカン半島がヨーロッパの弾薬庫と言われますが、その複雑な現実を私達日本人が理解するのはかなり難しい気がしました。

ユーゴ解体の直前の代表を率いたオシムは、1990年のワールドカップイタリア大会でベスト8までチームを導きます。しかし、解体、内戦に抗議する形で代表監督を退きました。

その実績を見て、あまたのビッグクラブからのオファーがあったのですが、それらを断っていました。

理由をこう説明しています。

私はビッグクラブ向きの監督ではない。

スター選手を外したら、監督のほうの首が飛ぶ。

実際にオファーがあったレアル・マドリードについても語っています。

ビッグクラブにしてみれば、監督という人種はそういう大きな所から話が来れば、すぐに引き受けるだろうと思っているだろうが、それは違う。ジダンやベッカムやロナウドやいろんな人間を集めても、じゃあ彼らのためにいったい誰が走るんだ?だからあのチームは、スペインでもヨーロッパでもチャンピオンには成れないだろう。

2003年、ジェフユナイテッド市原・千葉の監督に就任することになりました。クロアチアリーグでプレー経験のある通訳の間瀬秀一はオシムをこう称しています。

監督をやっているんじゃなくて、監督という生き物。

そしてオシムはこう語るのです。

言葉は極めて重要だ。そして銃器のように危険でもある。 (中略) 新聞記者は戦争をはじめることができる。意図を持てば世の中を危険な方向へ導けるのだから。ユーゴの戦争だってそこから始まった部分がある。

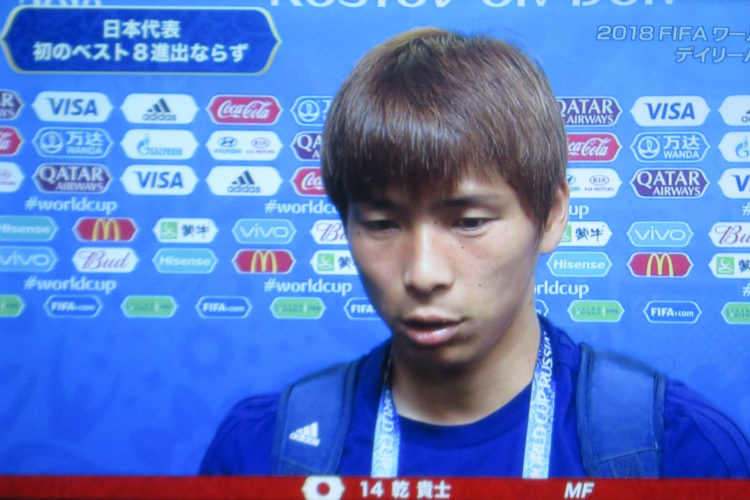

ジェフユナイテッド市原・千葉で結果を残し、2006年には日本代表の監督に就任。そして、「考えて走るサッカー」を浸透させていくのです。

母語が異なるにも関わらず、選手の信望を得ているのは、言葉の重さを誰より知ってるからでしょう。

そして、その核心に著者・木村元彦が迫る場面があります。

-監督は目も覆いたくなるような悲惨な隣人殺しの戦争を、艱難辛苦を乗り越えた。試合中に何が起こっても動じない精神、あるいは外国での指導に必要な多文化に対する許容力の高さをそこで改めて得られたのではないか。

「確かにそういう所から影響を受けているかもしれないが……。ただ、言葉にする時は影響を受けていないと言ったほうがいいだろう」オシムは静かな口調で否定する。「そういうものから学べたとするなら、それが必要なものになってしまう。そういう戦争が……」

悲痛とも言える言葉でした。

最後に、オシムが日本人選手やコーチが使う言葉で嫌いだと言ったものを取り上げます。

『しょうがない』と『切り替え、切り替え』です。それで全部誤魔化すことができてしまう。『しょうがない』という言葉は、ドイツ語にもないと思うんです。『どうにもできない』はあっても『しょうがない』はありません。これは諦めるべきではない何かを諦めてしまう、非常に嫌な語感だと思います。

私も『しょうがない』で自分を慰めるのは止めようと思います。

日本代表監督に就任した2年目、オシムは脳梗塞に倒れやむなく退任。その後を引き継いだ岡田武史監督が、2010年ワールドカップ南アフリカ大会で、はじめて決勝トーナメントに進出したのは誰もが知るところです。

2022年に亡くなった際には、ドラガン・ストイコビッチ、巻誠一郎など、多くの教え子が追悼のメッセージを発しました。

惜しみ、惜しまれ、逝ったオシム。その言葉は、世界各国で語り継がれるでしょう。

■■■2月12日(水)大阪市中央区上町1-24-6に移転しました

「上町のアトリエ付き住宅〈リノベーション〉」

電話、faxは変更ありません■■■

■9月17日(火)「尼崎園田えぐち内科・内視鏡クリニック」開業■

■8月30日『homify』の特集記事に「阿倍野の長屋<リノベーション>」掲載■