昨日は久し振りの休日で、大阪歴史博物館へ行ってきました。

NHK大阪放送会館と一体となったこの建物。

あべのハルカスなどもデザインしたシーザー・ペリが設計に参加しています。

ペリは2019年の7月に亡くなりましたが、日本にも多くの作品を残しました。

この建物にも何度か訪れましたが、背が高いうえに水平、垂直、曲線が入り乱れ、撮影がとても難しいのです。

意外にこんなアングルの方が形状が良くわかるのかもしれません。

最上部まで連続するガラス部の先端は、こうなっていました。

館内も訪れた気でいましたが、実際の展示を見たのは初めてでした。

建物の軸線が、まっすぐに大阪城を向いていることは、ここから眺めないと分かりませんでしたから。

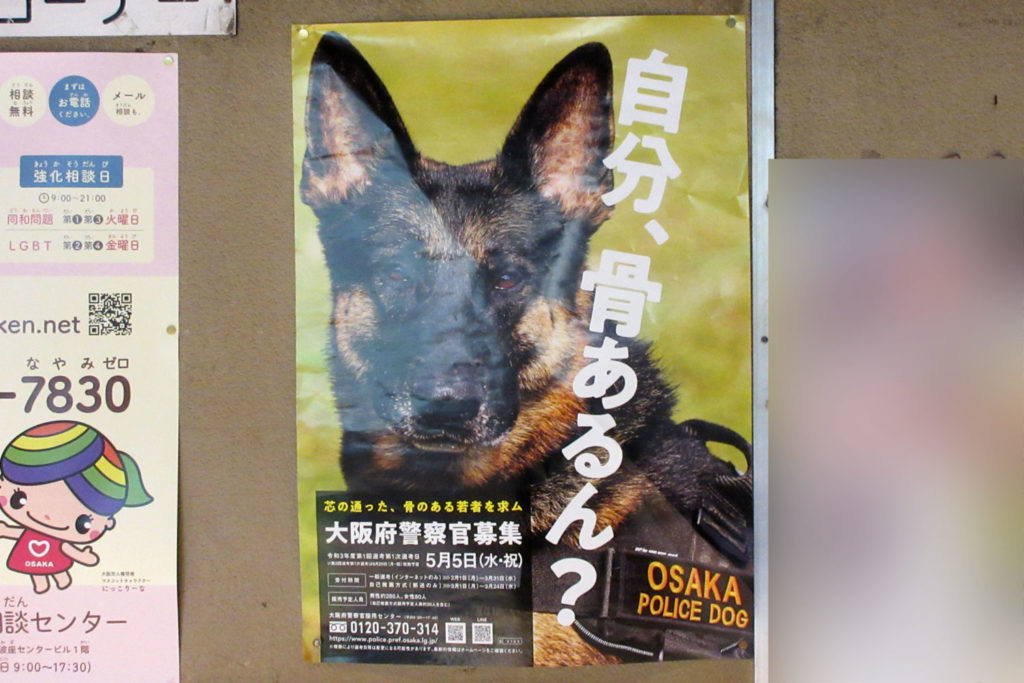

実は1年前、地元でこの貼り紙をみかけ、すぐに一度訪れました。

まさか1年前から告知しているとは思わず、『2022年』を見落としていたのです。

よって今回はリベンジ再訪です。

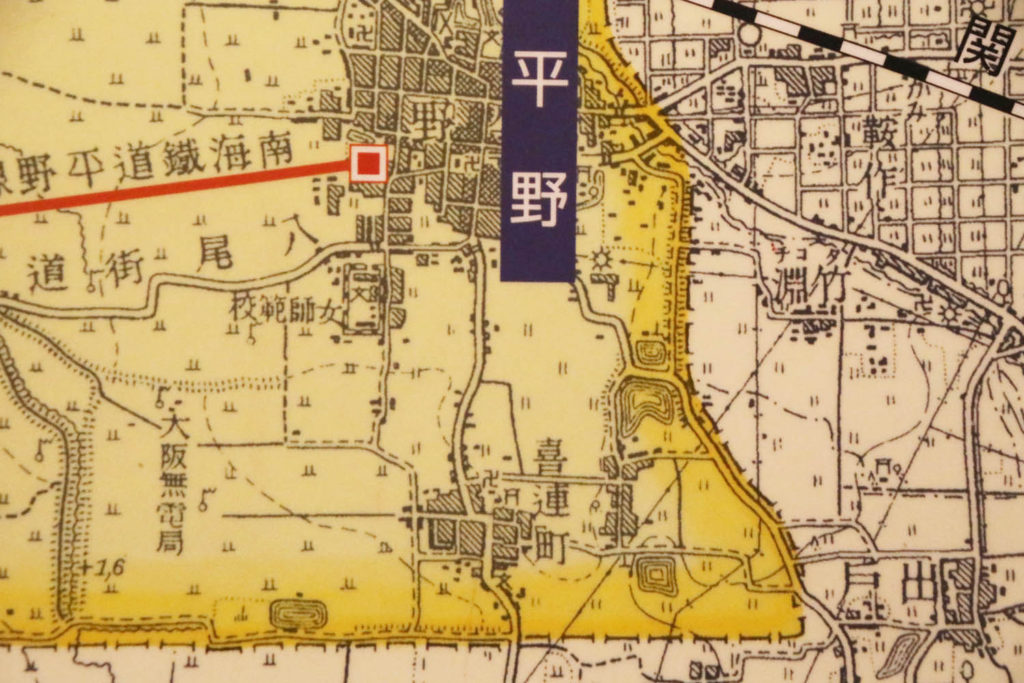

ですが、喜連村史展のみ撮影禁止とのこと。成果としてはこの写真くらいになってしまいました。

しかしこの博物館、期待を遙かに上回る充実度でした。

いきなり横長の大開口に圧倒されます。

外観写真で、太陽があるあたり。

10階の開口部ですが、眺望も演出も素晴らしかったのです。

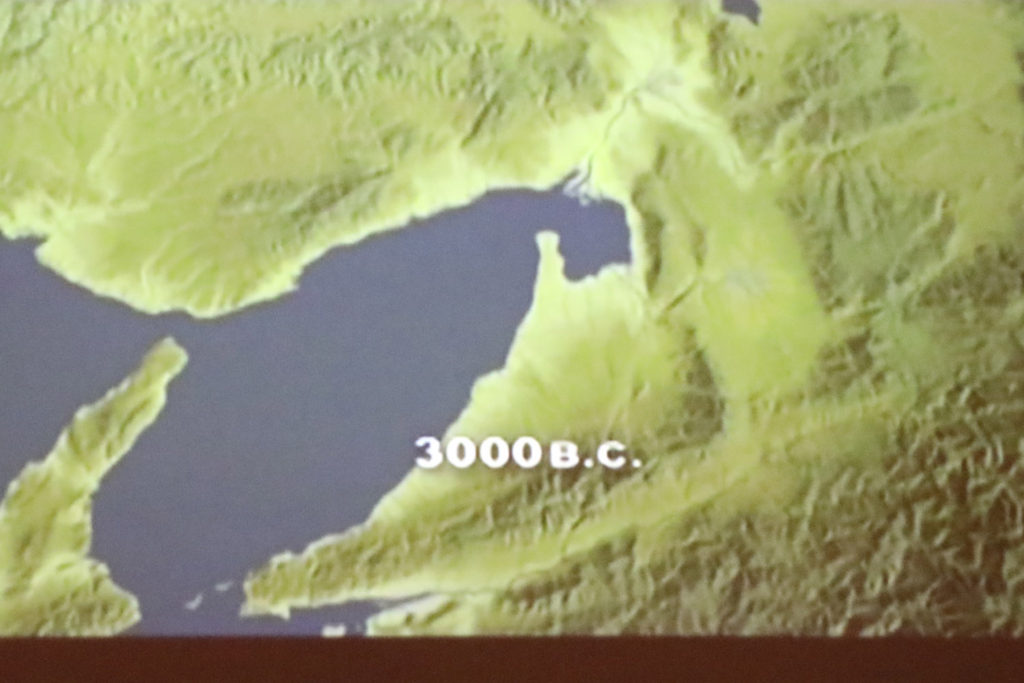

10階から6階へと下りながら観覧していきますが、冒頭の3分くらいの映像を見るだけでも600円の価値があります。

紀元前3000年の大阪平野。

7世紀に、奈良から大阪に都が移ってきました。

その場所は、大阪歴史博物館のすぐ隣です。

戦国時代を終わらせたのは秀吉でしたが、大坂の陣で徳川の世へと移り変わります。

江戸時代、天下の台所として、商人の町大阪はひとつの頂点を極めます。

しかし明治維新のあと、近代国家を目指す混乱期にはインフラ整備の遅れもあり、大阪の経済は落ち込んでいきました。

そこから脱出し、日本最大、世界でも第6位の人口を誇る、「大大阪時代」を迎えるのです。

その理由は後ほど。

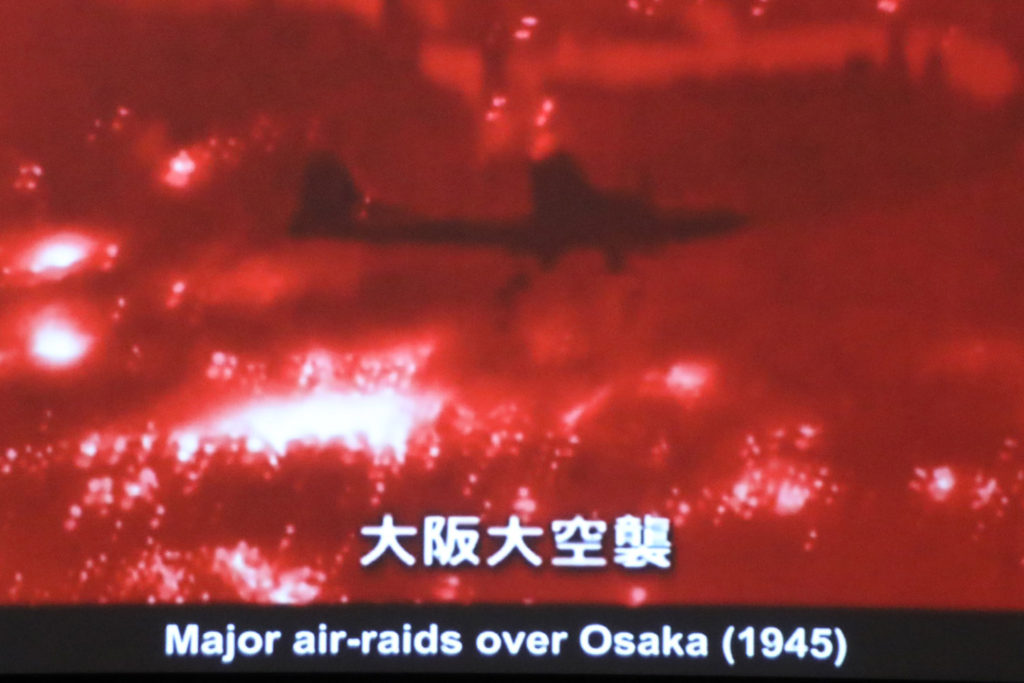

第二次世界大戦で焼け野原に。

映像だけでなく、展示物も素晴らしかった。

「大大阪時代」を迎えるに至った理由についての映像もありました。

紡績業の成功も大きかったのですが、アジア最大規模と言われた「大阪砲兵工廠」と「造幣局」ができたことが大きな要因になったそうです。

重工業から化学産業に至るまで、多くの分野で産業が発展したからです。

江戸幕府が大阪に銅座をおいたこと、住友家の銅精練所が中央区島之内にあったことも、「造幣局」が大阪にできた理由のようでした。

商人の町、民の力もあったのですが、こういった背景があったことも分かりました。

少し寂しい気もしますが、民と官は敵対すべきものではないことに納得したのです。

おまけですが、1階にあるレストランはお勧め。

デミグラスハンバーグ&海老フライが1000円。この立地を考えればなかなかリーズナブルです。

谷町四丁目駅のすぐ近くにある中学校。

門扉越しに紅白の梅が見えました。

昨日は時間切れで諦めましたが、とても得をした気分になりました。

なかなか出歩きにくい時代です。

しかし、直接目にしないと分からない事や、思いがけない発見こそが、街歩きの醍醐味です。良い休日になりました。

実はまだまだ書きたいことがあるので、次回ももう少し大阪について書いてみようと思います。

■■■ 『ESSE-online』にコラム連載開始■■■

2月27日「照明計画」

2月14日「屋根裏部屋」

2月1日「アウトドアリビング」

1月4日「土間収納」

12月6日「キッチン・パントリー」

■■ 8月17日『建築家・守谷昌紀TV』を開設しました ■■

■1月6日『Best of Houzz 2022』を「中庭のある無垢な珪藻土の家」が受賞■

■1月8日『homify』の特集記事に「光庭の家」掲載

■1月7日『homify』の特集記事に「白馬の山小屋」掲載

◆メディア掲載情報