阪急園田駅前に、広場のような空間が最近できました。

この日はキッチンカーが数台集まり、店を出していました。

横にはスイカを売る店も。

特に冷えている訳でもないのに、涼しげに見えるから不思議です。

実は、患者さんでなくても立ち寄ってほしい「尼崎園田えぐち内科・内視鏡クリニック」は後に見えている、レンガ色のビルの2階で開院します。

ようやく、全ての情報を公開可能となりました。どんどんゲンバ日記でもUPしていきたいと思います。

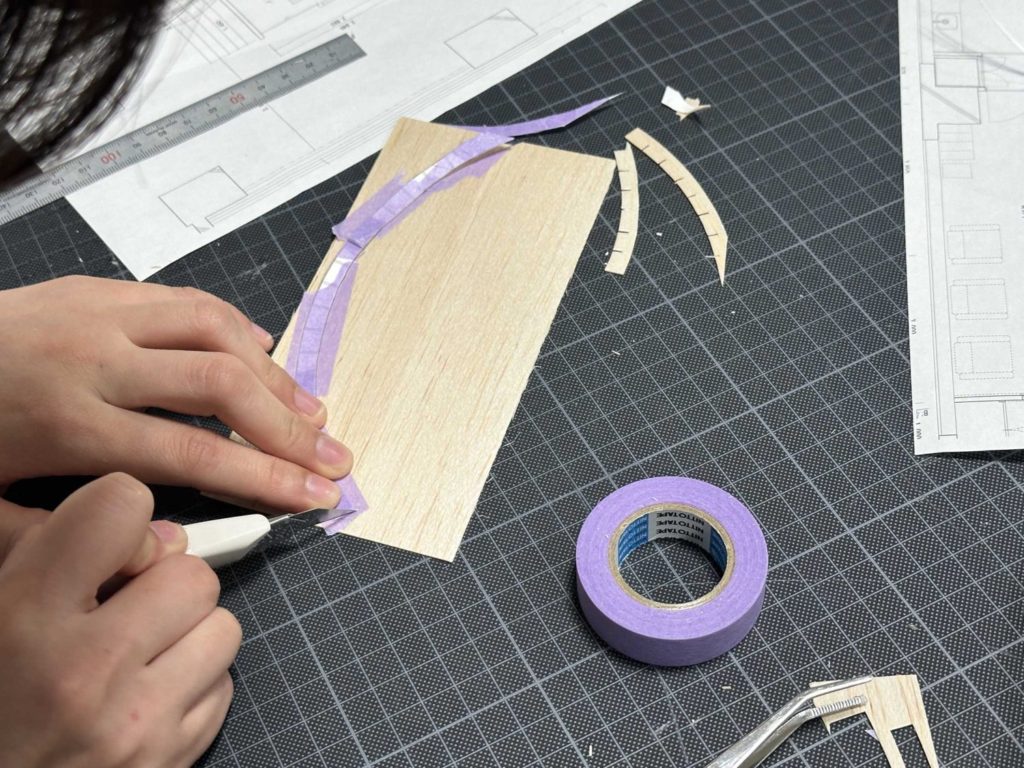

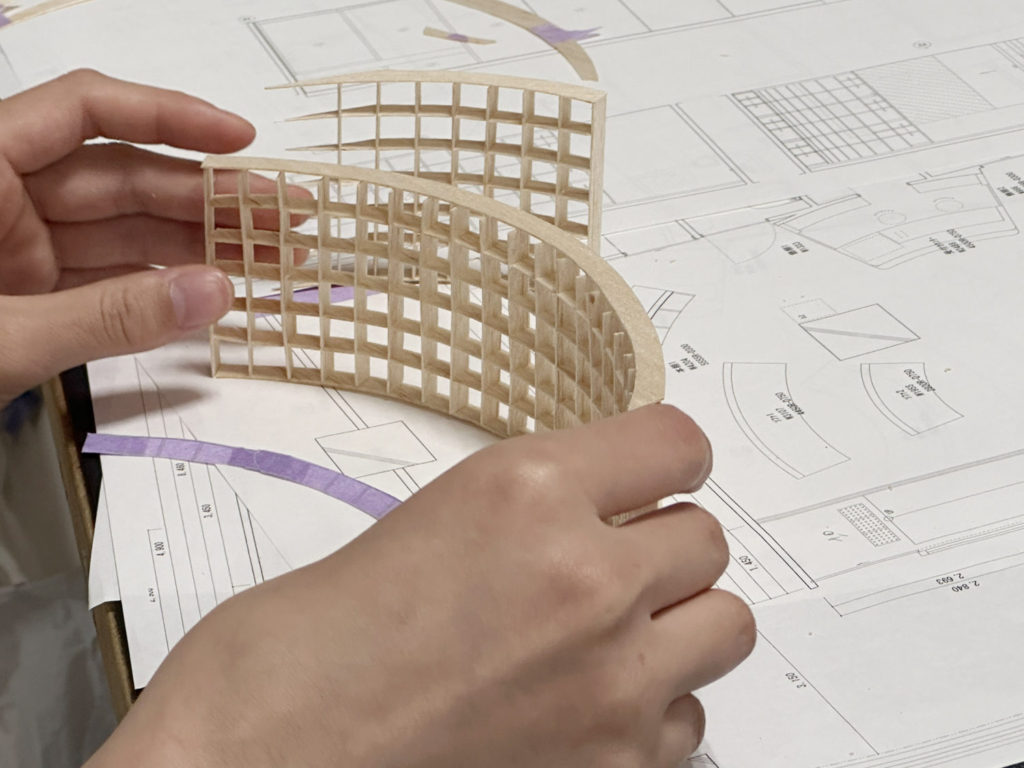

実は、現場はここまで進んでいます。

先週の金曜日も打合せでした。

院長の江口さんからも、顔出しOKがでました。

クリニックと共に、その人柄も合わせてお伝えできればと思っています。とにかく明るく、元気な人なのです。

この日もみっちり打合せすると、20時頃になっていました。

前回打合せは24時前で、終電がなくなってしまったので、可愛いものですが。

土曜も早起きして、まずは「ドッグランのあるタイル床の家」へ。

こちらも、雨の間を狙って、基礎が打ち上がりました。

仕上がりを確認して回ります。

そのまま「下北山村の古民家〈リノベーション〉」の打合せへ。

2時間半掛けて到着。

現場は午前の休憩時間でした。

外壁の下地工事が終わり、サッシも取り付いています。

現場を一通り確認してから、打ち合わせまでの間に、現場の写真、動画を撮影して回ります。

土曜日の早目に来ると、これらの撮影がしっかりできるのです。

棟梁に、「2日前に、【ゲンバ日記チャンネル】にUPさせてもらいました」というと、「見たよ」と。

知り合いにもラインで送ってくれたそうで、とても嬉しいことです。

クライアントのご夫妻と昼から打ち合わせ。

その後もさらに撮影して、定宿のバンガローに宿泊しました。

翌、日曜日は比較的天気が良い予報だったので、コメント撮りをしに再び現場へ。

ビデオカメラをスマホでリモート操作できなければ、ひとり撮影は無理です。

撮って貰うのに比べると、かなり時間は掛かりますが、そこは日曜日なので少しゆとりを持てるのです。

電気屋さんも、日曜出勤で頑張ってくれていました。

ひとり撮影の欠点は、恥ずかしいこと。急にカメラに向かって話し出すので異様と言えば異様な光景です。

しかし、こんなに面白い現場を撮らないと悔いが残るので、恥を忍んで頑張ってきました。

日曜も定宿にて連泊です。

海の日の今日は、朝から湖上にでました。

頑張っていれば良いこともあるものです。

久しぶりに良い魚が釣れました。

長くなってしまったので続きは次回に。

■■■2月14日『Best of Houzz 2024サービス賞』受賞

■■■1月29日発売『日本一わかりやすい 一戸建ての選び方がわかる本2024-25』に「回遊できる家」掲載

■■8月1日プールのある「ささき整形外科 デイケアセンター」オープン