会社のある平野は、堺につぐ規模の環濠都市だったと言われています。

信長にキリスト教を伝えた宣教師、ルイス・フロイスがその手記に「美しき村」と紹介するくらい豊かな村だったようです。

商人が力を付け、武士に頼るのではなく、自らの手で村の周りに濠をめぐらせて自衛したのが環濠都市。

大阪市内なら、遠里小野や喜連などにもその痕跡が残っています。

3月末まで、大阪歴史博物館で「喜連村史展」なる催しがあると知り、やってきました。

大阪歴史博物館とNHK大阪を繋ぐ、ガラスの球体エントランス。

一昨年に亡くなったアルゼンチン出身の建築家、シーザー・ペリの力作です。

念のため、受付のお姉さんに開催の確認をすると、「現在そのような展示は無かったと思うのですが……」と。

確かに3月下旬までの開催だったと思うと伝えると、展示フロアに確認してくれました。来年の1月~3月の開催とのこと。

まさか1年先の告知だとは思わず、年の確認をできていなかったのです。

何とも情けない話ですが、折角なので辺りを歩きました。

館の南面に回ると難波宮跡の案内がありました。

その脇に、法円坂遺跡の高床式倉庫が再現されていました。

法円坂遺跡は5世紀後半のもので、16棟の柱跡が見つかっています。

1棟の大きさが90㎡ですからおよそ30坪。

当時としては最大級の規模とあります。

私が注目したのはここ。

通常の入母屋造りの屋根なら、ここまで棟が張りだすことはありません。

羽子板ボルトなど無かった時代にここまで跳ねだしているのは、雨を防ぎながら、しっかり換気をすることが、保存状態に大きく影響したからでしょう。

お金よりも大切な食料を、湿気や害虫から守るために高床式とし、更に極めて風通しのよい空間を求めたのです。

そう想像しながら見ていると、頭でっかちで、若干安定感を欠くプロポーションも愛おしく見えてくるから不思議です。

反対に、館の北側に回ると、本町通りを挟んで大阪府警本部庁舎があります。

完成は2007年12月。設計者の黒川紀章は完成を待たず10月に亡くなっています。

黒川の実績は言うに及ばずですが、評価が分かれるという事実はあるでしょう。

どんな仕事であれ、誰もが称賛するという事はありませんが、それは本人が一番理解していたふしがあります。

「建築家としての私の評価はともかく、思想家としては何かを残せたのではないかと思っている」

この言葉を聞いた時、私の黒川への視線も一気に変わりました。

生物用語で「新陳代謝」をさす「メタボリズム」という思想を、具現化したのが中銀カプセルタワービルです。

1972年の完成ですが、カプセルは取り替えができる、可変性を備えた建築なのです。

東京の新橋にありますが、すぐそばには師であり、同じ系譜の丹下健三設計の静岡新聞・静岡放送ビルもあります。

1967年の完成ですが、つい先日こちらのオーナー社長が幾分メディアを賑わせていました。

ゴシップ記事は嫌いですが、この建築を思い出させてくれたなら、目にしてしまった価値もあるというものです。

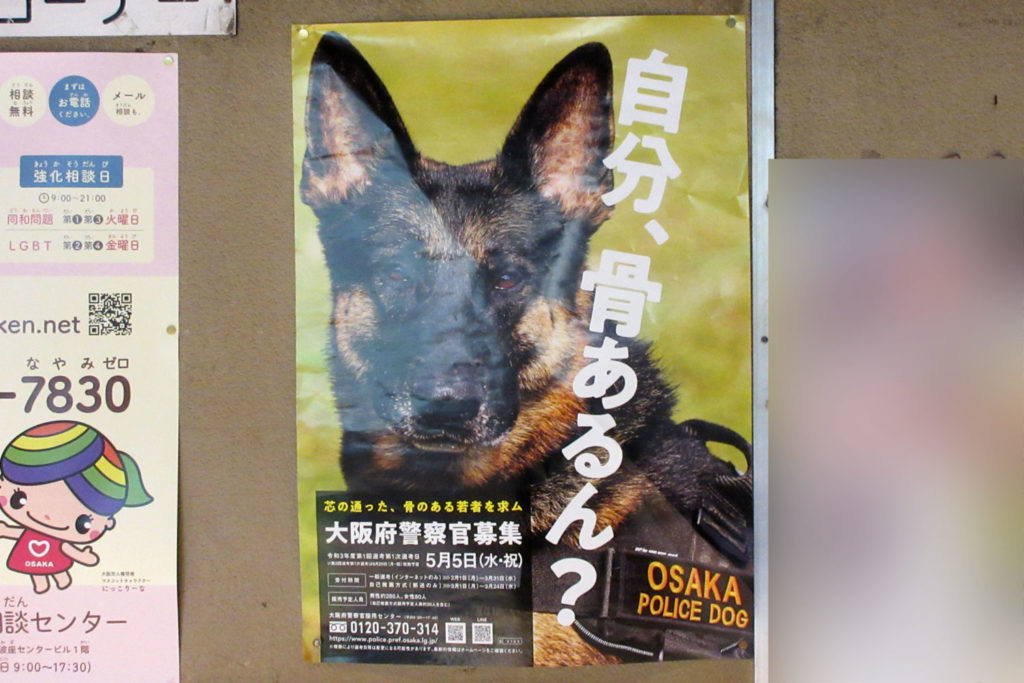

地下鉄の掲示板に、大阪府警の募集ポスターが張られていました。

戦後10年、日本復興の入口にある広島平和記念資料館をコンペで勝ち取った丹下健三は、空襲によって母を亡くしています。

しかし、自らが学生時代を送った広島での作品を足掛かりに、世界的建築家へと登りつめました。

外野の声など気にすることなく、「共生」という思想を説き続けた黒川紀章。

まさに気骨の人々です。

○○新聞のオーナーや、マル秘接待を受けていた(いたとされる)政治家にこのキャッチコピーを届けます。

自分、骨あるん?と。

勿論、平野の商人や、偉大な先人達にそう言われないよう、自分へも問わざるを得ません。

あれから10年。人は命ある限り何度でも立ち上がれると信じています。

■■■1月27日 『Best of Houzz 2021』を「中庭のある無垢な珪藻土の家」が受賞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【News】

■12月28日発売『suumoリフォーム(関西版)』にインタビュー記事掲載

■10月23日『homify』の特集記事に「阿倍野の長屋」掲載

■9月11日発売『リフォームデザイン2020』に「回遊できる家」掲載

■5月16日『homify』(英語)の特集記事に「下町のコンクリートCUBE」掲載

■5月10日『Houzz』の特集記事に「阿倍野の長屋」掲載

■4月8日『Sumikata』東急リバブル発行に巻頭インタビュー掲載

■2017年11月27日ギャラクシーブックスから出版『建築家と家を建てる、という決断』守谷昌紀がamazon <民家・住宅論>で1位になりました