昨日は土用の丑の日。

ウナギ1匹が2千円で、家族3人にそれぞれ1匹ずつで6千円です。

高いと言えば高いですが、絶滅の可能性もあると考えれば、そうでもないのかもしれません。

しかし、なぜあんなに美味しいのか……

この春から、今後のことを考え、始業時間を9時半に、終業時間を18時半に変更しました。

昼休みの1時間を抜けばこれで8時間です。

午前中を大事にしたいのですが、朝買い物に行ってから出勤できるギリギリの時間を想定して決めました。

経営者がこの時間に縛られることはありませんが、銀行に寄ったり、備品の補充にスーパーへ寄れたりと、結果的にはとても良かったと思っています。

ジョギングに出る時刻も7時台にでれば良くなり、これも助かっています。

ジョギングゴールデンタイムの後なので、どことなくゆったりした空気が流れているのです。

始業前の工場の雰囲気が好きです。

小学生の通学に出くわすこともあります。

子供たちが、大きな声で話しながら学校に通う様子は、とても良い風景。

新型コロナを機に集団登校が廃止されたので、今は個々で通っているようですが。

セミを捕まえた小学4年生くらいの男の子が、2人の女の子に自慢げに見せ「セミのメスはおしっこせえへんの知ってる?」と。

そんな訳ないやろう!と心の中でつっこんでいました。

念のために調べてみましたが、そのような情報はでてきませんでした。どうやらガセのようでした。まあ、どちらでも良いのですが。

仕事時間に関しては、本当に悩みます。

現場は8時頃から動いているので、現場監督はせめて9時からは連絡を取りたいだろうと思います。

クライアントも、終業後電話したい人もいると思うので、本当は19時まで営業したいところです。

前後30分、ぎりぎりの営業時間を選択したつもりではあります。

「働きたい!」と思えるアトリエを目指し、改革は続きます。

■■■2月14日『Best of Houzz 2024サービス賞』受賞

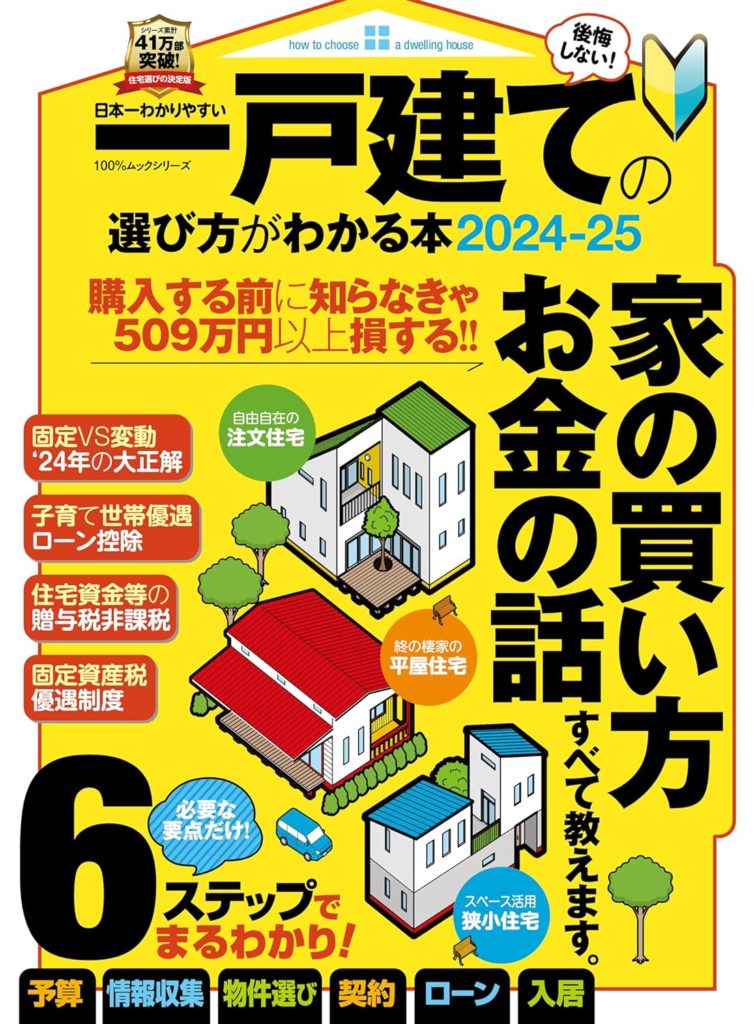

■■1月29日発売『日本一わかりやすい 一戸建ての選び方がわかる本2024-25』に「回遊できる家」掲載

◆メディア掲載情報