独眼竜・伊達政宗の居城だった仙台城跡に来ています。

私以外の家族3人が。

寝る時間も、食べる時間も惜しんで働きましたが、週末の2日を完全に休むのは無理と判断。

泣く泣くエアチケットをキャンセルしたのです。

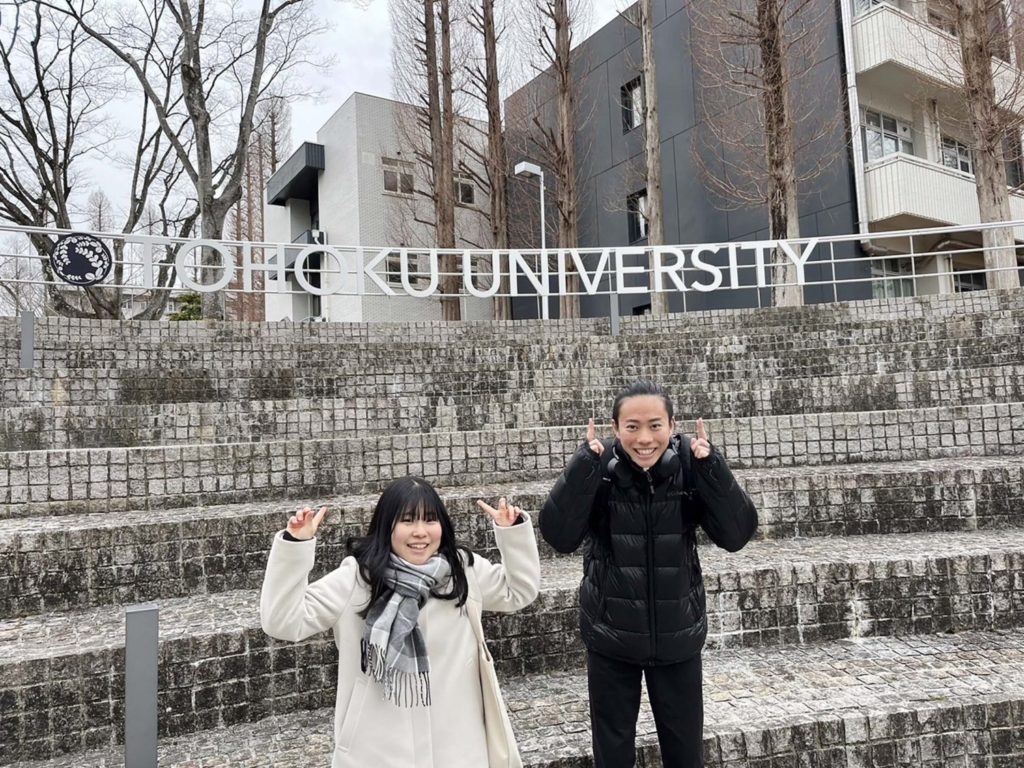

年始あたりだったか、娘が「東北大学に興味がある」と。

それなら、家族で行こうかと計画していました。

長男は東京から新幹線で合流。1時間半で来れるそうです。

キャンパスは、駅3つ分くらいあり、兎に角大きいそう。

長男の時もそうでしたが、気になる大学は見に行くべし。

自分がそこに通う姿をイメージできれば、合格したも同然です。

大学訪問の後は仙台海の杜水族館。

娘は小さい頃から水族館好きで、日本国中を制覇しようと考えたこともありました。

また、長男は大のペンギン好きで、SNSのアイコンにも使っている程。

親として、何となく画的に納得できるのです。

ついに送られてきました。

1日の最後は勿論牛タン。

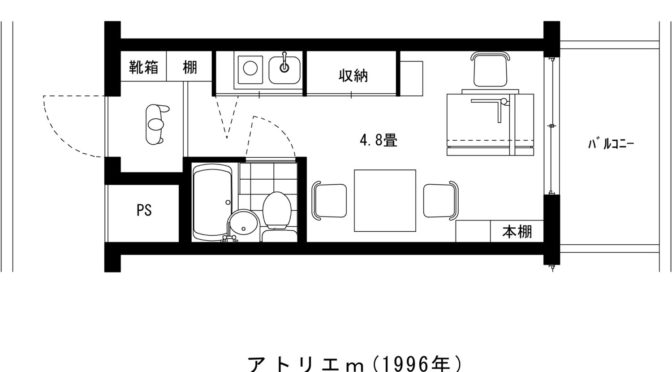

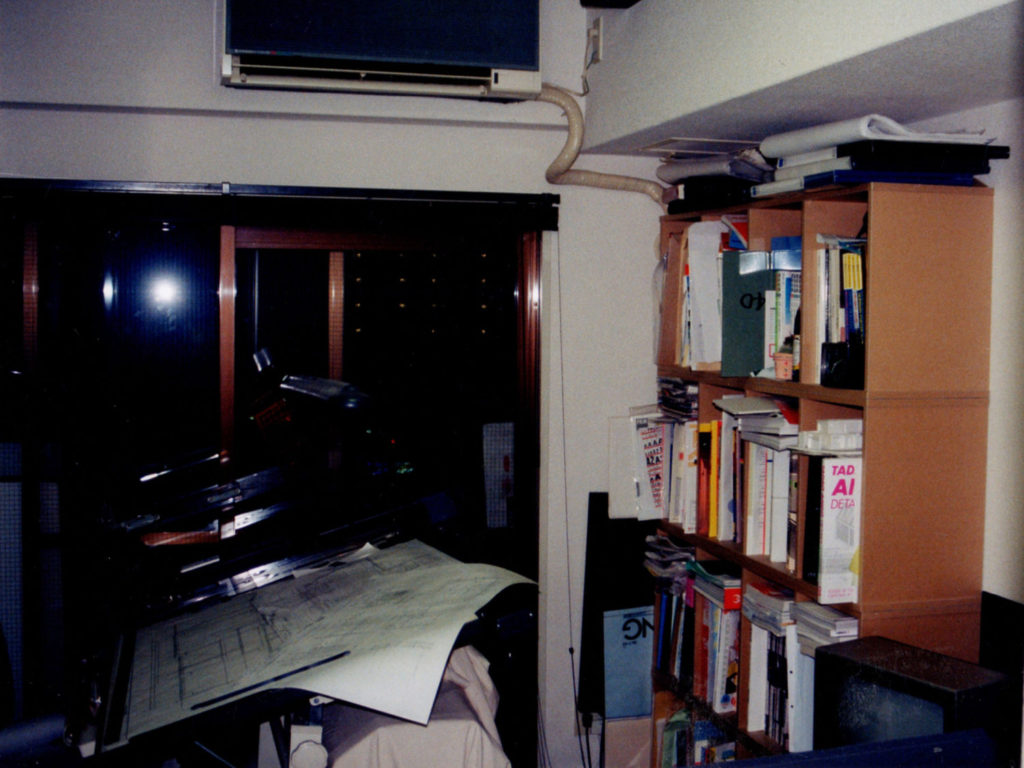

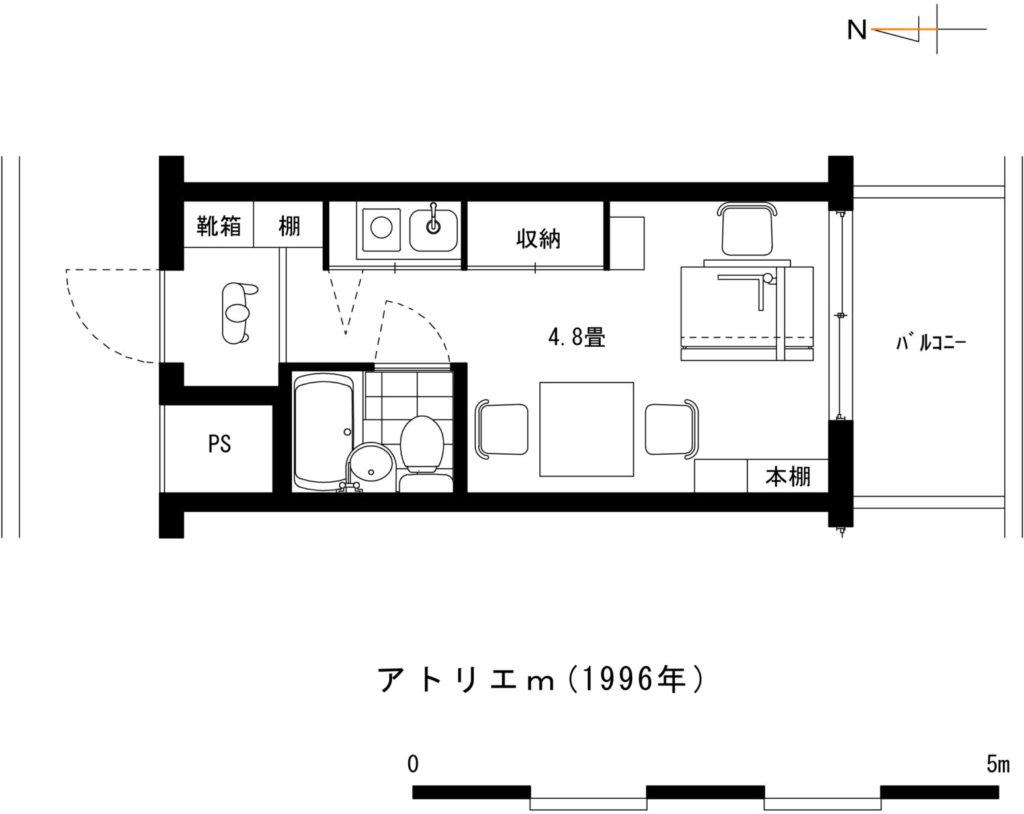

この写真を見ながら、私はアトリエで自炊するという……

週末、大阪の天気はいまひとつでしたが、日曜日の仙台は快晴。

それも分かっていたので、いい写真が撮れるだろうと楽しみにしていました。

松島の少し仙台寄り、塩釜湾から遊覧船が出ているようです。

日本三景のひとつ、松島の魅力は何と言っても浅い海に浮かぶ島々。

家族で47都道府県制覇の旅でも一番最後になったのが宮城県でした。

2017年の年末にようやく完遂できました。

山の上から眺める松島も素晴らしかったのですが、晴れた青空にエメラルドグリーンの海も負けず劣らず素晴らしい。

松島で上陸し、色々な体験をさせて貰えるようです。

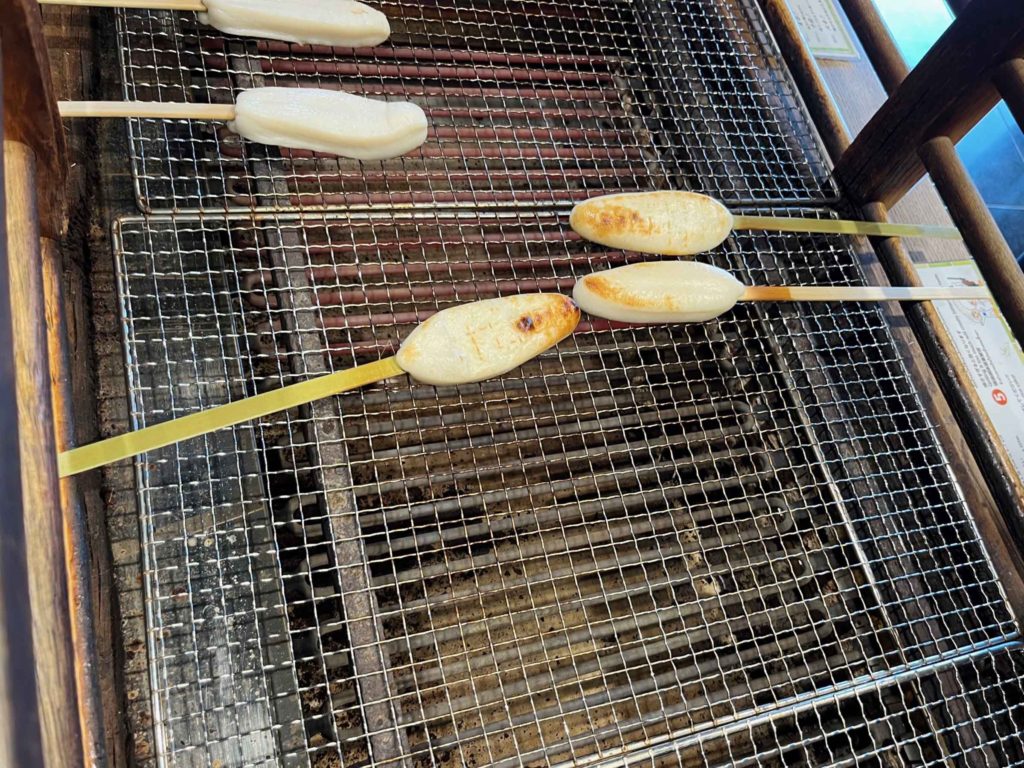

カキ。

笹かまぼこ。

そしてずんだ餅。

どんどん写真が送られてくる中、再び私はアトリエで自炊……

こういった街の写真がもっと欲しかったのですが、行っていないので文句は言えません。

前回の仙台訪問の日記を読むと、2017年の夏休みに来るつもりだったのが、この時も仕事の関係でキャンセルしていました。年末はそのリベンジでした。

当時のスケジュールを見てみると、「さかたファミリー歯科」と「R grey」が工事の最終盤。

「碧の家」が工事の中盤に差し掛かった頃。

「白のコートハウス」「山本合同事務所」「トレジャーキッズたかどの」の工事が始まったばかり。

そして「どこにもない箱」がプレゼンテーション前でした。

マルコが辞めた翌年で、スタッフ2名と私で総勢3名。プラス、オープンデスクとアルバイトが2、3人という体制でした。

人数こそ今より多いものの、これは休んでいる暇は無いなという感じです。

「誰にも負けない努力を」と、尊敬する稲盛和夫さんに教えて貰い、ずっと実践してきたつもりです。

実施設計最終盤のプロジェクトがあるので、昨晩も朝方まで図面を描いていました。

ところが、今日の打合せでかなり大きな変更がでてしまい……

それでも、ピンチはチャンス。ありがとうございます!と言って頑張るしかありません。

2017年夏のキャンセル時は、旅行自体が中止になりましたが、今回は私が外れただけ。

子供が大きくなったからですが、その分、気は楽です。

懸命に働くので、何とか志望校に合格し、最高の学生生活を送って欲しいものです。

仙台にご縁があると良いのですが……

■■■2月14日『Best of Houzz 2024サービス賞』受賞

■■■1月29日発売『日本一わかりやすい 一戸建ての選び方がわかる本2024-25』に「回遊できる家」掲載

■■8月1日プールのある「ささき整形外科 デイケアセンター」オープン

■4月6日 『かんさい情報ネットten.』 浅越ゴエさんのコーナー に出演

■10月11日『homify』の特集記事に

「白馬の山小屋<リノベーション>」掲載

■ 『ESSE-online』にコラム連載