ささき整形外科デイケアセンター

「ささき整形外科デイケアセンター」– いつまでも元気に。プールがある通所リハビリテーション施設 –

「ささき整形外科デイケアセンター」

– いつまでも元気に。プールがある通所リハビリテーション施設 –

2020年4月2日。兵庫県揖保郡太子町の「ささき整形外科クリニック」で院長と初めてお会いした。

世は新型コロナ下の社会へ移行していく前夜というタイミング。その前に立ち寄った世界遺産・姫路城も天守閣は閉鎖中で、人もまばらだった。

「ささき整形外科クリニック」 は、2015年に開院した。

診療の際、患者さんには足腰への負担が少ない水中での運動を勧めるそうだが、その施設が足りていないことが計画の動機になった。

以下はWebサイトにある言葉。

”生まれ故郷である太子町で、介護が必要な方が治療・リハビリを通じて、いつまでも元気に暮らしていけるお手伝いをするために、この度ささき整形外科デイケアセンターを開設いたします。

「ささき整形外科デイケアセンター」は要介護、要支援状態からの機能の改善を目指したデイケアです。”

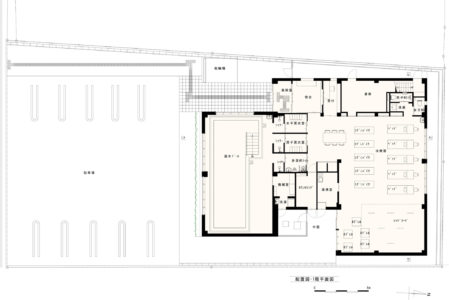

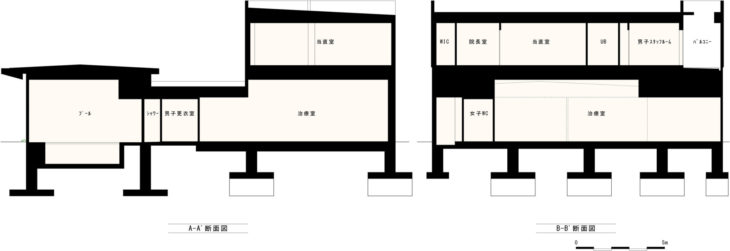

治療室は120㎡ほどあり、コグニバイク、ホグレル、レッドコードなどを備える。

一番の特徴はプール。10m×3mの水中トレーニングエリアがあり、アクアジムという水中運動器具も5台備えている。関節に負荷がかかりにくく高齢の方に最適なのである。

エントランスの自動ドアは体温センサーと連動し、動線は出口に向って一方通行になっている。もし新たな感染症が流行したとしても、リスクを最小限とできるよう考えた。

また、災害時に少しでも地域の役に立てるよう、井戸、太陽光発電、蓄電池設備なども備えている。

当初の予定では、2022年5月のオープンを目指していた。しかし新型コロナの影響で、計画は1年先延ばしとなり、2023年8月にようやくオープンを迎えた。

設備費用も掛かるため、プールがあるデイケアの例はかなり少ないようだが、院長の「地域の方々に恩返しがしたい」という真っすぐな思いが、常に計画の中心にあった。

2020年の春、誰しも「この先どうなるんだろう」という不安に苛まれた。それでも時は流れ、季節は移ろい続ける。

「いつまでも元気に」

それを実現するためだけにある「ささき整形外科デイケアセンター」を、是非体感して頂きたいと思う。

Data

| 所在地 | 「ささき整形外科デイケアセンター」 兵庫県揖保郡太子町東南345 ささき整形外科クリニック東隣 |

|---|---|

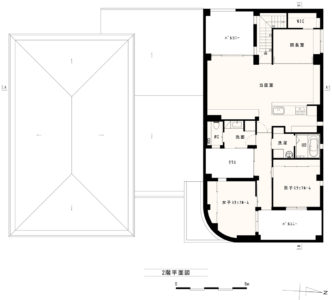

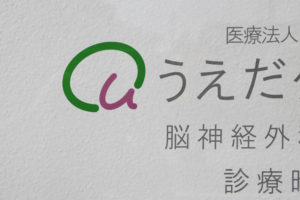

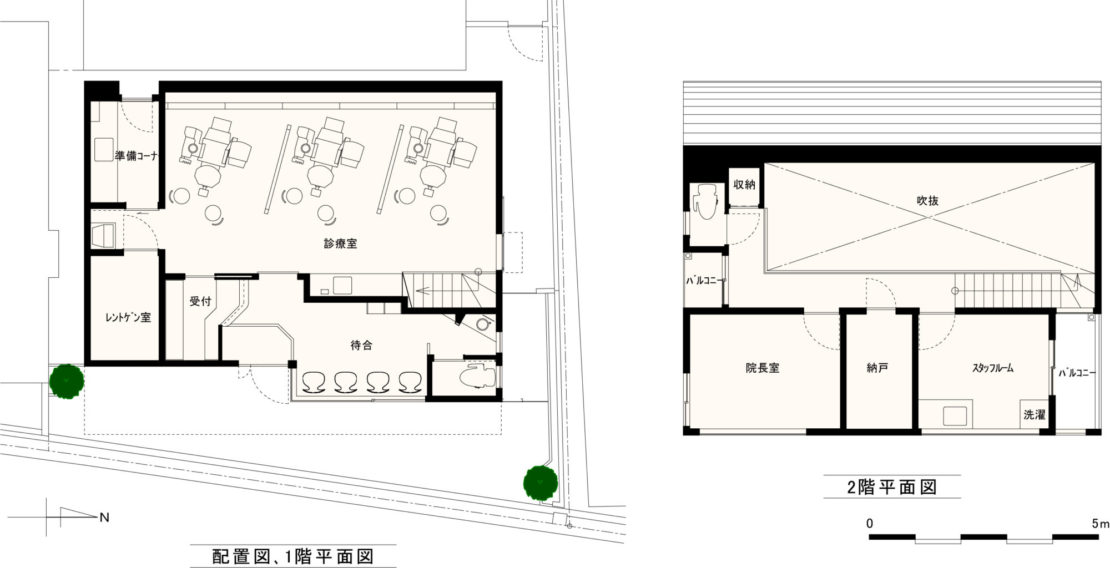

| 構造 | 鉄骨 2階建て 新築 |

| 竣工 | 2023年7月竣工 |

| 敷地面積 | 795.5 ㎡(240.64坪) |

| 延床面積 | 393.57 ㎡(119.05坪) |

|---|---|

| 1階床面積 | 281.17 ㎡(85.05坪) |

| 2階床面積 | 112.4 ㎡(34.0坪) |

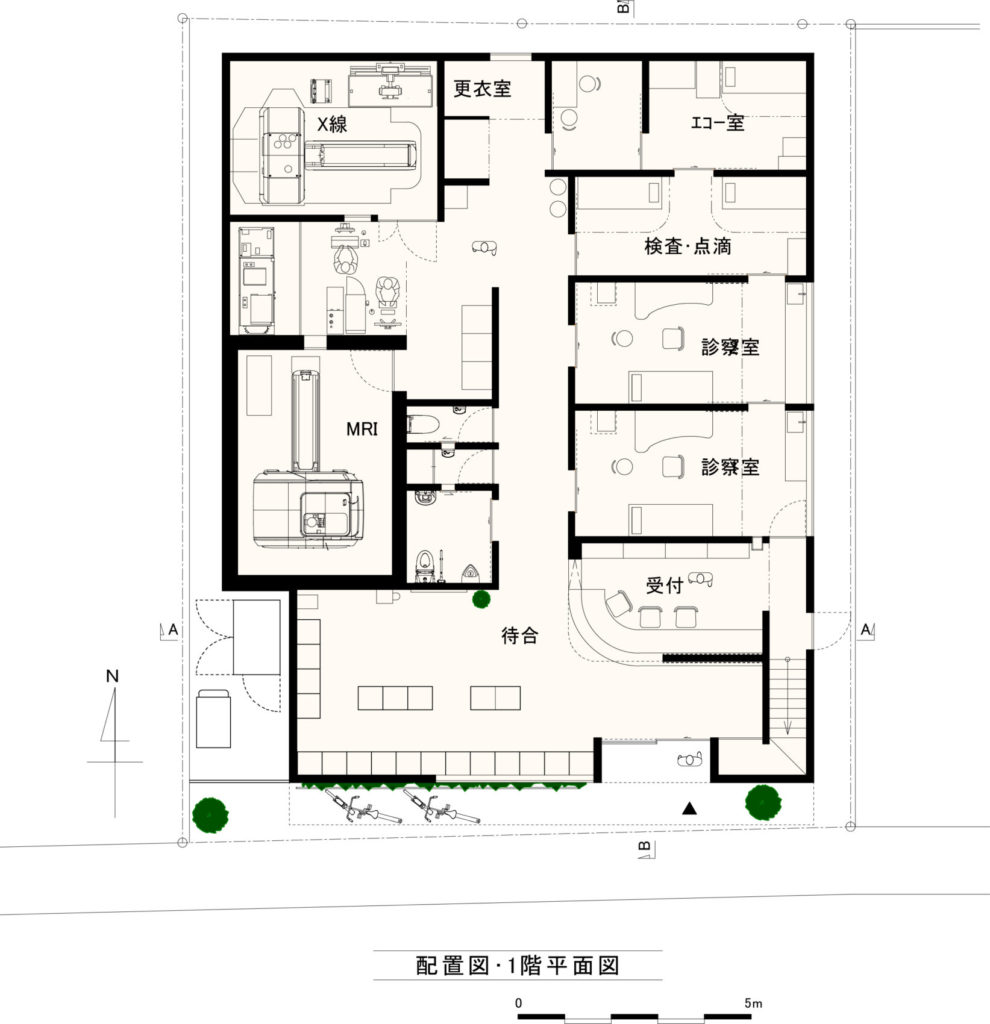

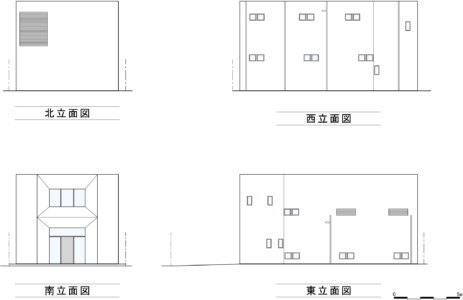

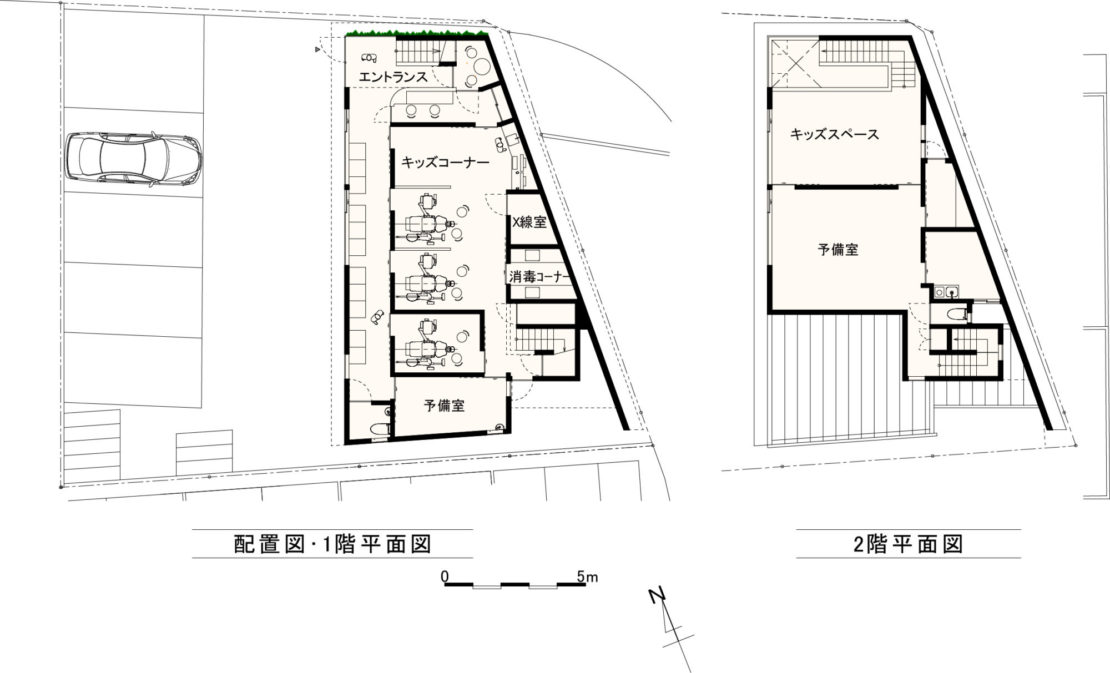

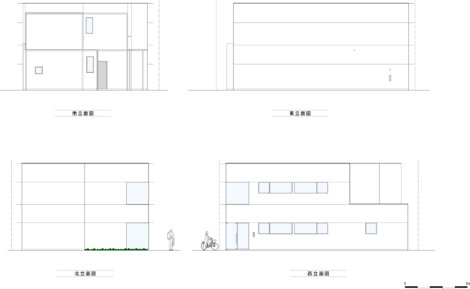

平面図

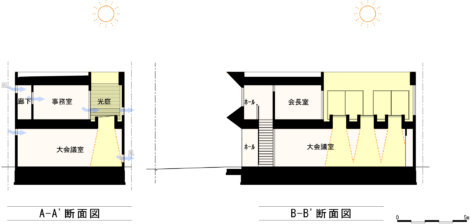

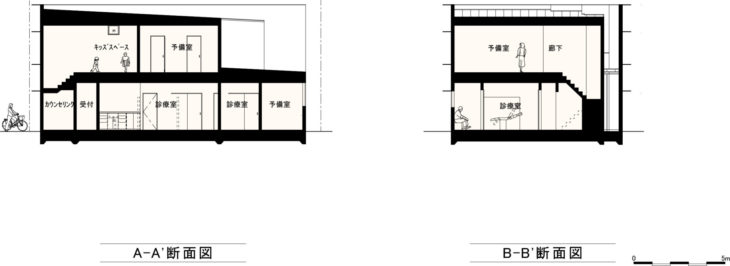

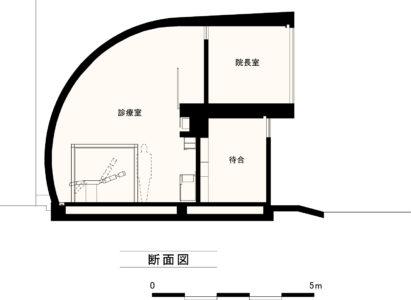

断面図

- 704※ – コピー